Le dolmen de Gaoutabry

Toponymie

Dolmen

est un mot d’origine celtique. Dol veut

dire table, men, pierre : dolmen=une table de pierre.

«

Gaoutabry » est provençal : la gaouto est la joue ou encore

le versant d’une colline ; l’abri de la colline ronde.

Situation géographique

Situé à 4km

au nord du village de la Londe, il gît

sur un replat naturel sur la crête d’une colline tout près

du Signal du Favanquet (237m), dominant le hameau de Notre-Dame des Maures.

Ce dolmen bénéficie d’une position élevée

et culminante, inhabituelle pour les dolmens provençaux. En effet,

depuis le monument, une vue panoramique s’étend de l’île

du Levant à l’Est jusqu’au Mont Caume à l’Ouest,

ainsi qu’à Notre-Dame des Anges au nord.

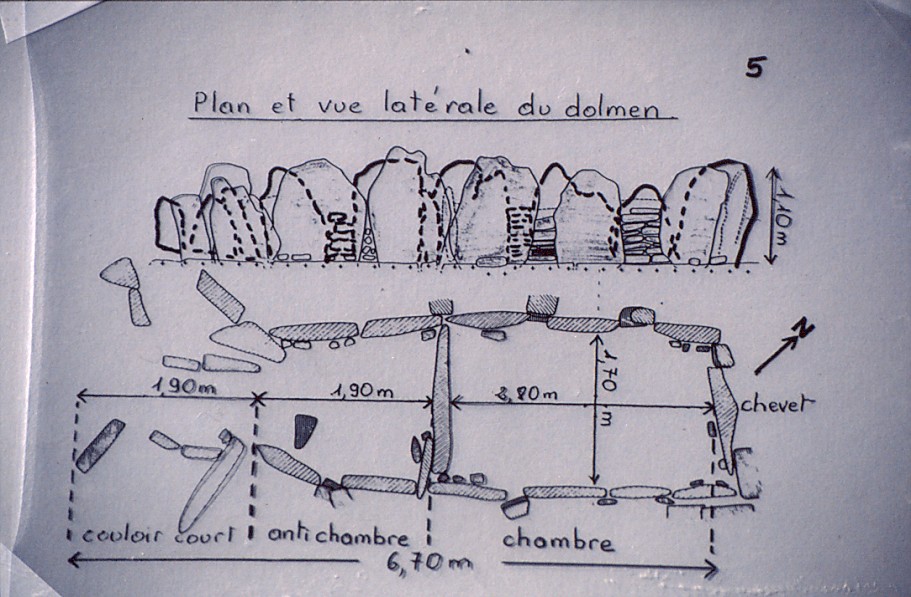

Description du monument

Ce monument

s’apparente à un dolmen à couloir, c’est à dire à une

allée prolongée par une chambre. Rappelons que le couloir servait

de liaison entre le monde des morts (chambre funéraire) et le monde

des vivants (l’extérieur).

Pour être précis, ici la chambre est rectangulaire et allongée,

le couloir est court.

Par

cette particularité, ce dolmen fait partie du groupe des mégalithes

du Languedoc dont il est le plus à l’Est. En effet, ses voisins

varois sont à chambre carrée. Cette construction est située à la

charnière de deux zones d’influence.

Construit sur un tertre artificiel ovale de 10m x 6,30m, il est composé d’une

chambre divisée en deux par une dalle transversale et d’un couloir

d’accès. Notons une absence de couverture : soit les constructeurs

s’en sont dispensés, soit celle-ci était en bois, soit

encore les pierres tabulaires se sont cassées et les débris éparpillés.

A l'occasion de l'exposition sur la préhistoire, en mars 2007, notre association a décidé de fabriquer un fac similé du dolmen, afin de le présenter au plus grand nombre.

Après avoir sélectionner des pierres dans les Maures, il a fallu les transporter, puis les mettre en forme, avec l'aide des services techniques municipaux. Ce fut la préparation du clone dont on peut voir quelques images ici.

Les pierres furent ensuites assemblées dans la salle des fêtes. ce montage est illustré par quelques images, ici.

Afin de péréniser ce travail, et de faire connaitre le dolmen, notre association a oeuvré pour que le clone soit implanté au Jardin des Oliviers. Toujours avec l'aide des services techniques municipaux, quelques membres de notre association, ont travaillé à cette implantation dont on peut voir quelques images ici.

Vous ne trouverez plus le clone du dolmen au Jardin des Oliviers. En effet, la nouvelle municipalité ne souhaitant pas que le fac similé du Dolmen soit conservé lors du réaménagement du Jardin des Oliviers, il a été démonté et placé au Centre Technique Municipal en attendant un éventuel remontage clorsque l'espace de loisir de la Brulade verra le jour.

Les minces

dalles en phyllade, c’est à dire

en schistes à grains très fins, ne dépassant pas 1,20

m du sol, ne donnent pas au premier regard une impression de monumentalité.

Il s’agit pourtant du dolmen varois le plus long avec une dimension

de près de 6m. En outre, ces dalles présentent des traces d’aménagement

comme par exemple des bordures arrondies.

Le sol de la chambre a été aplani intentionnellement et le

tertre périphérique à la chambre a été édifié après

la construction de celle-ci, détail inhabituel aussi.

Les matériaux de construction ont été pris à proximité immédiate.

De petites murettes assurent la continuité de l’édifice

entre les dalles.

Orientation

L’orientation

du monument est Nord-Est/Sud-Ouest (225 degrés). C'est une constante

remarquable pour de nombreux dolmens de Provence Languedoc.

Le jour du solstice d’hiver, le soleil se couche dans l’axe

du dolmen.

Le trésor des fouilles

Les premières fouilles connues datent de 1876, exécutées par le baron de Bonstetten. Des travaux furent menés en 1924, 1957 et surtout en 1975 (par M. Sauzade).

Les

restes humains sont réduits à l’état d’esquilles

: les os ont été brûlés avant inhumation. Le

décompte des os temporaux a permis de dénombrer un minimum

de 34 individus présents sur le site malgré les pertes des

fouilles sauvages antérieures.

Il s’agit bien d’une tombe collective.

Datation

Les

objets exhumés lors des fouilles donnent deux périodes d’utilisation

du monument :

- Age du cuivre ancien : - 2800 ans

- Age du cuivre récent : - 2000 ans

Le dolmen de Gaoutabry est «contemporain» des pyramides de Gizèh et des alignements de Carnac.

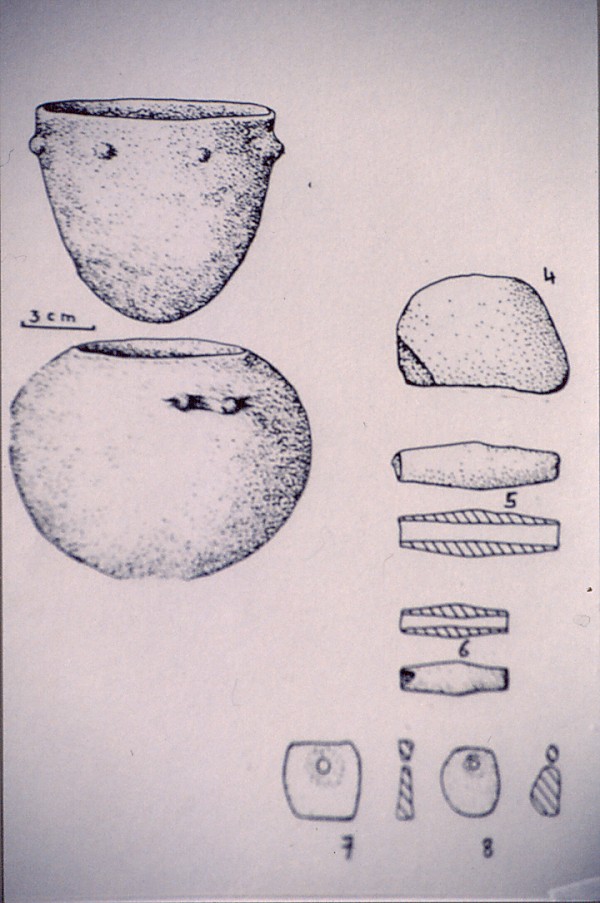

La

céramique comporte des fragments de poterie appartenant à une

dizaine de vases de petite taille. Leur finition est très médiocre.

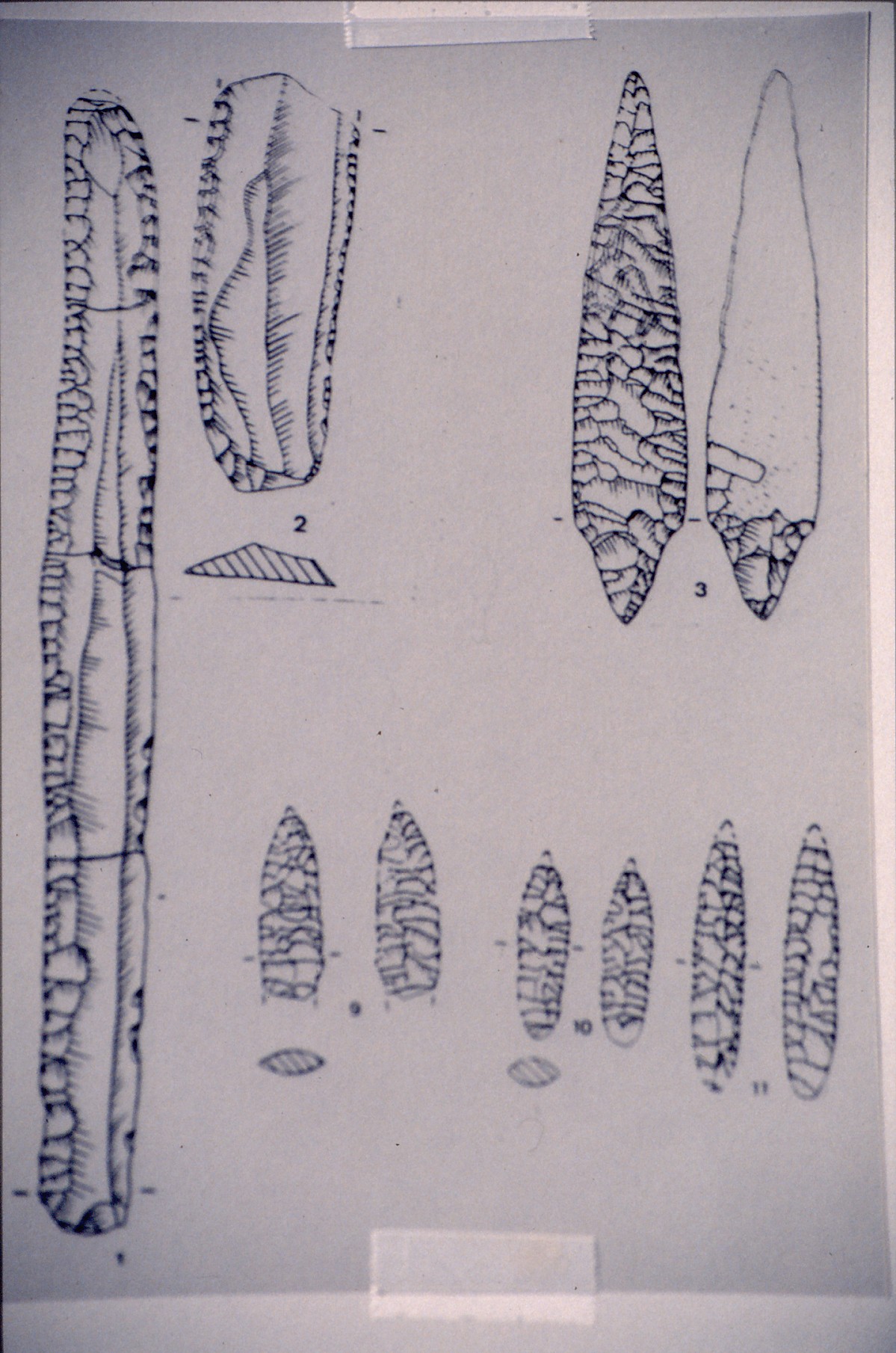

L’industrie lithique se compose de deux lames (dont l’une de

plus de 30 cm), d’un poignard à soie, d’une vingtaine

d’armatures et de fragments de flèches, d’une hache polie,

d’une parure de 5 perles en serpentine ou en cristal de roche.

L’acidité du sol a pu faire disparaître des éléments en os ou des parures en coquillages.

Conclusion

La

présence

de cette tombe collective sur notre terroir présuppose

une organisation sociale communautaire forte, des croyances très puissantes,

un culte des ancêtres vivace et la proximité d’un habitat

sédentaire : un village de robustes agriculteurs ou éleveurs.

A l’instar des pyramides érigées à la gloire de

pharaon, ce dolmen est le témoignage de la grandeur des idées

de la communauté qui l’érigea.

Sachons à notre tour le valoriser et le conserver pour les générations à venir.